診療科について

診療科長挨拶

当科では担当医と教官のペアで一人の患者様を担当します。治療内容によっては口腔外科医とのチーム診療を行い、互いに密に連携を取りながら個々の患者様に適した治療方法を提案します。また、すべての症例で教授診断を行っており、質の高い臨床教育の維持に努めています。

近年は、歯科矯正用アンカースクリューやマウスピース型矯正装置、リンガルブラケット矯正装置など、目立ちにくい新しい矯正装置が用いられるようになり、当科でも積極的にこれらの装置を導入し、使用しています。

ただし、装置によってはそれぞれの症例に適応できない、あるいは適応できても治療結果が不十分となる場合もありますので、患者様と相談しながら適した治療方法を提案していきます。

当科では今後も信頼できる歯科医師の育成と臨床教育の充実を図りつつ、患者様の立場に立った診療を心がけてまいります。

歯科矯正科 科長

主な対象疾患

悪い歯並び・咬み合わせ(不正咬合)

-

叢生(そうせい)(乱杭歯、凸凹の歯並び)

歯のサイズに対して歯の配列スペースが不足しているために、歯が重なり合うように並んだ状態。叢生が顕著な場合は口腔清掃が困難となり、むし歯や歯周病の危険因子となります。

-

空隙歯列(くうげきしれつ)

歯の並ぶスペースに対し歯のサイズが小さいため、歯と歯の間に隙間がある状態。乳歯列期や混合歯列期(乳歯から永久歯に生え変わる時期)であれば、隙間があることは問題とはなりませんが、永久歯列期で隙間がある場合は、不正咬合と診断されます。空隙歯列の原因としては、歯の先天欠如、歯のサイズが小さいこと、舌突出癖(舌を前に出す癖)および重度の歯周病などがあります。

-

上顎前突(じょうがくぜんとつ)(出っ歯)

上の歯が下の歯に対して著しく前方に位置(突出)している状態。上顎前突は、歯の位置に起因するものと上あごや下あごのサイズに起因するものに分けられます。

上顎前突の原因には、母指吸引癖(指しゃぶり)、口唇癖(唇を上と下の歯の間にはさむ癖)、習慣性口呼吸およびあごの関節の病気などがあります。

-

下顎前突(かがくぜんとつ)(受け口)

下の前歯が上の前歯よりも前に出ている状態。下顎前突は、歯の位置に起因するものとあご骨のサイズに起因するものに分けられます。

-

開咬(かいこう)

奥歯で咬んだ状態にもかかわらず、上と下の前歯の間に上下的に隙間がある状態。開咬の原因として多いのは、母指吸引癖、舌突出癖(嚥下時や発音時に舌を前に出す癖)、食物を咬むための筋肉の活動性の低下です。

-

交叉咬合(こうさこうごう)(正中のずれ)

通常は上の歯列が下の歯列より一回り外側に位置しますが、交叉咬合はその逆で、下の歯列が上の歯列より一回り外側に位置している状態。上の歯列が狭く、結果として交叉咬合が引き起こされることが多く、しばしば下あごの偏位(ズレ)を伴う。

-

歯の萌出(生え方)の異常

乳歯から永久歯への交換は6歳から12歳の長期にわたって行われます。もし、永久歯の生える方向が異常な場合、 隣の歯の根っこの吸収を引き起こしたり、生える時期を過ぎても歯があごの骨の中に埋まった状態(埋伏)となることがあります。

【顎変形症】

上あごと下あごの前後的、垂直的あるいは水平的な位置関係の不調和が著しい骨格性の不正咬合で、矯正歯科治療単独での咬み合わせの改善や願望の調和を図ることが困難な場合、顎の手術を併用した矯正治療(外科的矯正治療)をする場合があります。

診療内容

リスク・費用

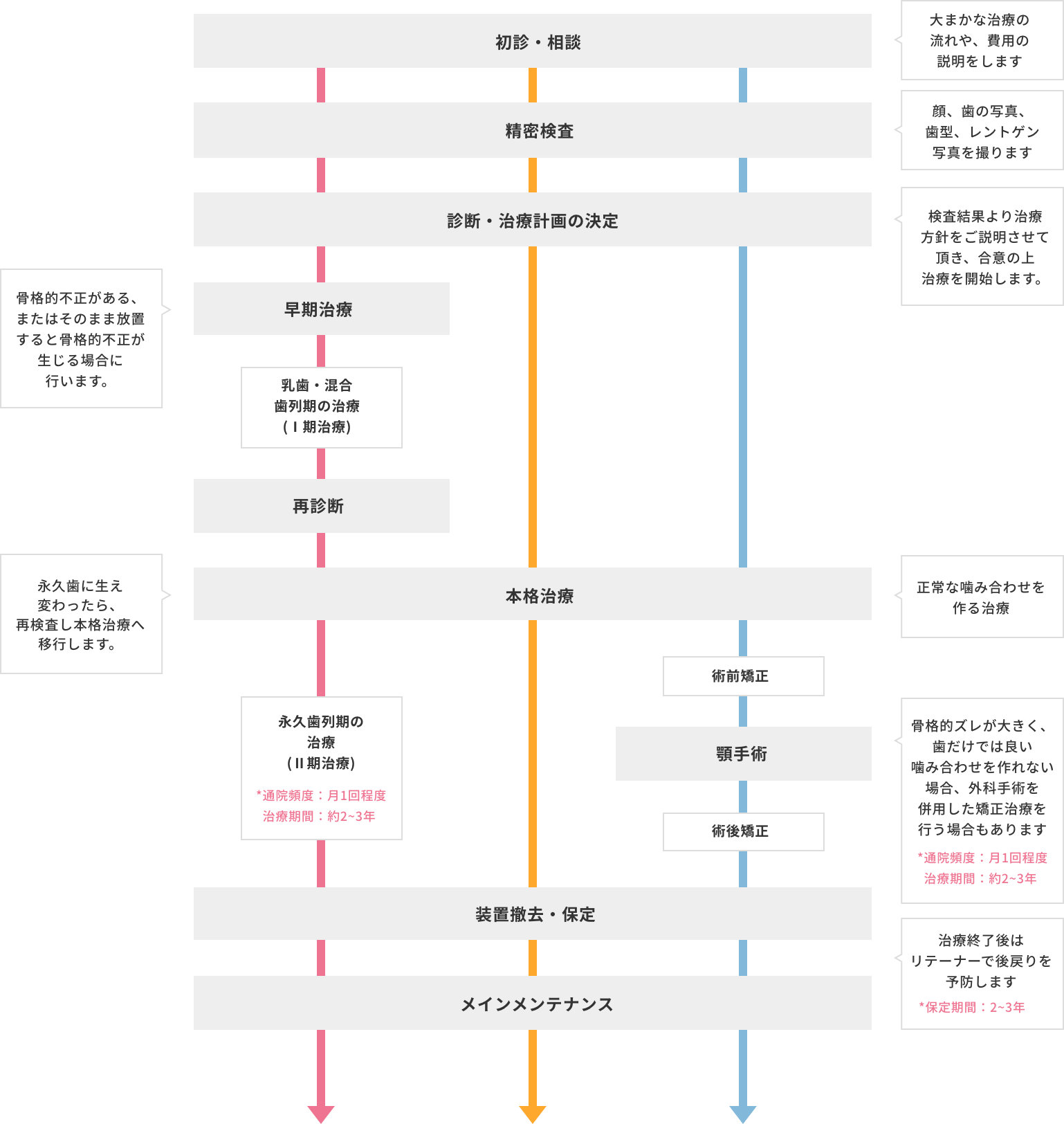

矯正治療の流れ

矯正治療のリスク

- 矯正治療によって歯と歯の間の歯茎が下がって空隙が見えてくることがあります。矯正治療を行わなくても年齢が増すに従って歯肉退縮が起こりますが、成人からの矯正では起こりやすいと言われています。

- 矯正治療によって歯の根の先が丸くなること(歯根吸収)があります。多くはわずかな吸収ですが、人によっては大きく吸収することもあります。多少の吸収はその後の日常生活に支障はありません。

- 矯正治療の有無に関わらず、歯磨きをしないとむし歯になります。特に矯正治療装置を装着していると、むし歯になる確率が高くなります。歯磨きがしっかり出来ていればむし歯になることはありません。歯磨きが十分に出来ていない場合はブラッシング指導を行います。

- 矯正治療装置(保定装置を含む)には患者さんがご自身でとりはずしを行うものがあります。主治医の指示に従って使用していただかないと、治療結果の低下や治療期間の延長をまねくことがあります。また、治療後においては後戻りをまねくことがあります。

- 硬いものを大きいまま食べると、装置が外れたりワイヤーが曲がったりしやすく、歯が予想外の方向に向いてしまい、結果的に治療期間が延長することがあります。

- 治療方針によっては親知らずを抜いていただくことがあります。

- 成長期小児の治療では予測を超える顎の発育により治療方針を変更する場合があります。また、これにより抜歯や上下の顎の手術が必要になる場合もあります。

スタッフ紹介

-

納村 泰弘なむら やすひろ

役職 診療科長(歯科矯正科)・教授 資格 歯科医師

博士(歯学)

日本矯正歯科学会認定 認定医・指導医

-

中嶋 昭なかじま あきら

役職 准教授 資格 歯科医師

博士(歯学)

日本矯正歯科学会認定 認定医・指導医・臨床指導医

-

馬谷原 琴枝まやはら ことえ

役職 准教授 資格 歯科医師

博士(歯学)

日本矯正歯科学会認定 認定医・指導医・臨床指導医

-

内田 靖紀うちだ やすき

役職 診療准教授・専任講師 資格 歯科医師

博士(歯学)

日本矯正歯科学会認定 認定医・指導医

-

稲葉 瑞樹いなば みずき

役職 医局長(歯科矯正科)・助教 資格 歯科医師

博士(歯学)

日本矯正歯科学会認定 認定医・指導医

-

チャールストンコード祐ちゃーるすとんこーど たすく

役職 助教 資格 歯科医師

博士(歯学)

日本歯科矯正学会認定 認定医

-

有間英智ありま ひでとも

役職 助教 資格 歯科医師

-

本吉 満もとよし みつる

役職 特任教授 資格 歯科医師

博士(歯学)

日本歯科専門医機構認定 矯正歯科専門医

日本矯正歯科学会認定 認定医・指導医・臨床指導医

-

田村 隆彦たむら たかひこ

役職 兼任講師(非常勤) 資格 歯科医師

博士(歯学)

日本歯科専門医機構認定 矯正歯科専門医

日本矯正歯科学会認定 認定医・指導医・臨床指導医

外来担当医表

各診療科にお尋ねください。

医療関係者の方へ

紹介の流れ

紹介状の封筒の宛先に「歯科矯正科」と必ず明記してください。

紹介患者さんの受診結果は、来院後速やかに医療連携室もしくは初診担当医からご報告します。紹介患者さんの受診状況に関する照会は、担当医に直接お問い合わせ下さい。